|

•《黄帝内经》建构的医学理论之所以能够成为历代医家的根本遵循,就是将先秦兵家“知己知彼,百战不殆”化用为临证医生必遵循的准则。即在诊治患者的时候,务必要全面了解其所患病证,娴熟地应用相关医学知识和临床诊治疾病技术,解决临床实际问题而获得理想的治疗效果。

•疾病的发生发展,关键取决于邪正双方力量较量的“所胜”与“所不胜”关系。正邪双方力量的对比以及正邪斗争的结果,决定了疾病的预后转归和疾病的可能发展趋向。因此,要求医生在临证之前,要了解四时五行之“更贵更贱”,“先定五脏之脉”。

《黄帝内经》直接引用兵家著述内容建构相关的医学理论

《黄帝内经》以复杂多变的兵势,类比人体复杂纷繁的生理病理

如其中以自然界无穷变化说明用兵之法无常道的军事思想,有“善出奇者,无穷如天地,不竭如江海……声不过五,五声之变,不可胜听也;色不过五,五色之变,不可胜观也;味不过五,五味之变,不可胜尝也;战势不过奇正,奇正之变,不可胜穷也”(《孙子兵法·势》)之论。认为善于运用奇兵的人,其战法的变化就像天地运行一样无穷无尽,像江海一样永不枯竭。五音不过宫、商、角、徵、羽,然而五音的组合变化,永远也听不完;五色不过红、黄、蓝、白、黑,但五种色调的组合变化,永远看不完;五味不过酸、甜、苦、辣、咸,而五种味道的组合变化,永远也尝不完。战争中军事实力的运用不过“奇”(特殊战法)、“正”(常规战法)两种,而常规战法与特殊战法的组合,其变化将是无穷无尽的。

《黄帝内经》将此类比兵家战法无穷变化的相关内容直接引入解释相关医学道理,认为人们认知和解决生命科学相关问题时,也如同“草生五色,五色之变,不可胜视;草生五味,五味之美,不可胜极”(《素问·六节藏象论》)一样。只有通过举一反三,广泛联系的思维,才能对复杂纷繁的人体生理、病理变化予以通透明了的把握。此处借用兵家观点阐述自然万物禀受天地阴阳之气的多寡有区别,因而各种事物就有了自身的品性、自己的特点和运动变化的不同规律,这就决定了自然界事物呈现出千差万别复杂性的缘由。如以草木为例,其禀受阴阳之气的多少,就决定其内在的本质不同,故草之五味变化“不可胜极”,其五色变化“不可胜视”,并以此为喻人体之内脏,有脏与腑、阴脏阳脏的区别等。

《黄帝内经》以兵器类比治病的针具,强调针刺治病的重要性

《黄帝内经》认为,临床医生对针具的慎重、敬畏犹如兵家对兵器的慎重和敬畏,直接将士兵作战使用的兵器与医生治病所用的针具类比,认为“夫大于针者,惟五兵者焉。五兵者,死之备也,非生之具”(《灵枢·玉版》)。经文应用类比思维,将针刺的临床意义类比天地、针具类比兵器,旨在说明针具虽为“细物”,但其治疗意义重大,“夫治民者,亦唯针焉”,肯定了针刺具有治疗疾病、救人性命的重要作用,而且其应用广泛、简便验廉。其于天地之间最重要的物种人类性命的保全,仰赖于针刺,临床意义之重大,非兵器可比拟的。再如论述疮疡刺治、脓肿切开引流、针具选择时也引用兵家的观点,认为针刺所用的针具虽小,但对人身伤害的副作用犹如“五兵”,“五兵者,死之备也,非生之具……夫针之与五兵,其孰小乎”(《灵枢·玉版》)。此处将针刺的作用与兵器相比较,以说明针刺运用得当,可以救治病人;若妄用针刺,也可以致人命亡。

《黄帝内经》以兵家用兵之术,类比治病之法的灵活权变

在疾病治疗上,《黄帝内经》在治病用针、用药如用兵理念的指导下确立自己的治疗思想,“善用兵者,避其锐气,击其惰归,此治气者也……无邀正正之旗,勿击堂堂之阵,此治变者也”(《孙子兵法·军争》)。《黄帝内经》直接化用兵家临阵用兵之道为医生临证施针治病的操作方法,要求医生不但熟练掌握左病刺左、右病刺右、阳病治阳、阴病治阴之常规方法,还应当做到“善用针者,从阴引阳,从阳引阴,以左治右,以右治左”(《素问·阴阳应象大论》)的变通之法,此即兵家“治变”思路在临证施针中的具体应用。

《黄帝内经》证引兵家用兵之道,将其化用为相关病症具体的刺治方法,如“《兵法》曰:无迎逢逢之气(气,指高昂的士气),无击堂堂之阵。《刺法》曰:无刺熇熇之热,无刺漉漉之汗,无刺浑浑(音意同‘滚’)之脉,无刺病与脉相逆”(《灵枢·逆顺》)。

《素问·疟论》确立疟疾刺治方法时也有类似记载,如“经言无刺熇熇之热,无刺浑浑(浑,音义同‘滚’)之脉,无刺漉漉之汗,故为其病逆未可刺也”。这种刺疟之法,是“其盛,可待衰而已”(《素问·阴阳应象大论》)治疗思想的具体应用,也是兵家“避其锐气,勿击堂堂之阵”用兵战术思想对《黄帝内经》确立治病原则的影响。

就针刺禁忌而言,针刺治病犹如兵家的布兵打仗,一定要“无迎逢逢之气,无击堂堂之阵”,应当遵循相关的针刺之“禁”。要认真分析病情态势,选择合适的刺治时机:当邪气盛正气衰的时候,应避其锐气,暂不采用针刺;高热炽盛,大汗淋漓,脉象纷乱不清,病势与脉象不符时,不可针刺,以免损伤正气。因此有“方其盛也,勿敢毁伤,刺其已衰,事必大昌”之告诫,说明当用针时不用针为逆,结合病人气的运行、证候虚实、气血盛衰适时用针为顺。就临证刺治热病而言,认为“《兵法》曰:无迎逢逢(péng,通‘蓬蓬’,旺盛貌)之气(气,指高昂的士气),无击堂堂之阵。《刺法》曰:无刺熇熇之热,无刺漉漉之汗,无刺浑浑(音意同‘滚’)之脉,无刺病与脉相逆”(《灵枢·逆顺》)。在确立疟疾刺治方法时也有类似记载:“经言无刺熇熇之热,无刺浑浑(浑,音义同‘滚’)之脉,无刺漉漉之汗,故为其病逆未可刺也”(《素问·疟论》)。这种刺疟之法,是“其盛,可待衰而已”(《素问·阴阳应象大论》)治疗思想的具体应用,也是兵家“避其锐气,勿击堂堂之阵”用兵思想对《黄帝内经》确立针刺治病原则的影响。

《黄帝内经》以兵家对战争的酝酿,类比疾病发病原理

“两军相当,旗帜相望,白刃陈于中野者,此非一日之谋也。能使其民,令行禁止,士卒无白刃之难者,非一日之教也,须臾得之也。夫至使身被痈疽之病、脓血之聚者,不亦离道(养生之道、生理之道)远乎”(《灵枢·玉版》)。此处以两国开战的酝酿积累过程类比人体痈疽化脓性疾病的发生均非一日之灾、须臾所得,将医生治病的针具与作战所使用的武器进行类比,其论证过程和论证所得的结论恰如其分,切中该病形成的原因及针刺治病的意义。

兵家“五行无常胜”思想对《黄帝内经》理论建构的影响

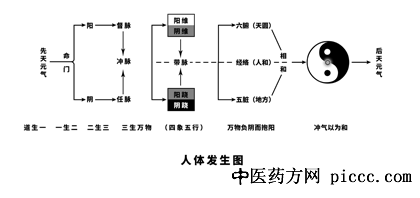

“兵者,诡道也”(《孙子兵法·始计》)。兵家“五行无常胜”(《孙子兵法·虚实》)的用兵之道,必然以五行“常胜”之论为其逻辑起点。犹如其“兵势”中的“奇正”之法(《孙子兵法·(兵)势》)中的“正”法,此乃用兵之常态。用兵中的五行“常胜”之道为木-土-水-火-金-木之相胜(克制)之序,但在不同的“兵势”条件下,五行之间的相胜可以呈现出反向或者多向相胜(克制),甚或在原有的相胜关系之间发生相互滋生(相生)的态势,从而形成“五行无常胜”(《孙子兵法·虚实》)的用兵谋略,为其用兵之变态“奇”法。《黄帝内经》全方位接受并应用兵家这一“常变”“奇正”之五行观念,建构其生命科学知识体系。

五行“常胜”之论对《黄帝内经》理论建构的影响及其意义

《黄帝内经》为了建构生命科学知识体系,将兵家五行“常胜”之论(即木-土-水-火-金-木之相胜/克制之序)的“正”法作为思维起点内涵,直接解读为“木得金而伐,火得水而灭,土得木而达,金得火而缺,水得土而绝,万物尽然,不可胜竭”(《素问·宝命全形论》),并以此为据全面地构建相关的医学理论。

《黄帝内经》用兵家五行“常胜”之论建构脏腑生理关系理论

经文认为,“心……其主(主,被克、被制约。下同)肾也;肺……其主心也;肝……其主肺也。脾……其主肝也;肾……其主脾也”(《素问·五脏生成》)。此处原文就是在五脏“常胜”之论的思维背景下,认为人体五脏系统之间凭借着相互制约关系,维持着生命活动的动态平衡,由于人体以“五脏为本”(《素问·六节藏象论》),五脏间的制约关系是全身机能调节的核心、关键,故而强调:心“其主肾也”、肺“其主心也”等,指出了五脏之间的制约关系,即后世说的五脏相克关系。这种相互制约的关系,维持着脏腑间平衡协调的生理活动,正如《素问·六微旨大论》“亢则害,承乃制,制则生化”理论在藏象理论中的应用。如心“其主在肾”,说明心必须受肾的制约才能发挥正常功能,心属火,肾属水,肾水上济心火,心火才不会过亢伤阴。同时肾之所以能发挥对心的有效制约作用,又是赖脾的制约,因为肾“其主脾”。余脏类推。五脏之间的制约关系一旦异常,就会造成五脏病理上的相互影响。如一脏制约作用太过,最易损伤被己所制之脏,同时也有害于制己之脏。若制约不及,除了容易被制己之脏伤害外,还可受到己所制之脏的伤害。

《黄帝内经》用兵家五行“常胜”之论建构发病理论

经文认为,“八风发邪,以为经风,触五脏,邪气发病。所谓得四时之胜者,春胜长夏,长夏胜冬,冬胜夏,夏胜秋,秋胜春,所谓四时之胜也”(《素问·金匮真言论》)。此节专论外邪致病的成因及侵犯人体的途径。经文在“八风发邪,以为经风,触五藏,邪气发病”的前提下,明确地提示自然界四时不正常的气候变化,在一定的条件下可以成为外感病的致病因素。外邪侵犯内脏的途径是:八风发邪(四时八节的致病因素)首先侵犯体表而影响经脉,因为经脉外络肢节,内连脏腑,进而循经而入,触犯内脏,引起疾病。八风能否成为致病因素,在于四时之气的所胜和所不胜。正如张志聪所注:“所谓得四时之胜者,如春时之西南风,长夏之北风,冬之南风,夏之西风,秋之东风,此得四时所胜之气,而不为风所触。盖五藏因时而旺,能胜其所不胜也。上节言八风发邪者,发所胜之风,而克贼所不胜之时也。此言得四时之胜者,得四时所胜之气,而能胜所不胜之邪风也。”由此说明外邪侵犯内脏,既有一定的途径,又有一定的规律。此处以五行“相胜”之理,论证了五季气候相互制胜关系,并以此提示五脏应五季及其在发病中的意义。

《黄帝内经》用兵家五行“常胜”之论建构脉诊相关理论

经文“肝见庚辛死,心见壬癸死,脾见甲乙死,肺见丙丁死,肾见戊己死,是谓真脏见皆死”(《素问·平人气象论》)。此节原文认为,肝病出现真脏脉(无胃气之脉,脉有胃气则生,脉无胃气,提示病情危重)时,至庚辛日(属金,金胜木)死;心病出现真脏脉时,至壬癸日(属水,水胜火)死;脾病出现真脏脉时,至甲乙日(属木,木胜土)死;肺病出现真脏脉时,至丙丁日(属火,火胜金)死;肾病出现真脏脉时,至戊己日(属土,土胜水)死。《素问·玉机真脏论》也有类似的记载,“所谓逆四时者,春得肺脉,夏得肾脉,秋得心脉,冬得脾脉……命曰逆四时”。《素问·宣明五气》也认为“春得秋脉,夏得冬脉,长夏得春脉,秋得夏脉,冬得长夏脉”皆“死,不治”。这些论述都认为在相关脏的病情严重之时,如果出现了该脏的真脏脉时,提示病情已经相当危重,若再遇五行属性相胜时日的旺气与之叠加,就是“死,不治”危急状态。这些原文都是应用五行“常胜”之论,建构诊法中的凭脉推断疾病预后吉凶的实例。

“五行无常胜”之论对《黄帝内经》理论建构的影响及其意义

如果结合《孙子兵法·兵势》“凡战者,以正合,以奇胜。故善出奇者,无穷如天地”“战势不过奇正,奇正之变,不可胜穷也”之论,“五行常胜”是兵家“正”态用兵之计,而“五行无常胜”则是兵家“奇”态用兵之谋。《黄帝内经》之“气有余,则制己所胜而侮所不胜;其不及,则己所不胜侮而乘之,己所胜轻而侮之”(《素问·五运行大论》)表达,则是对兵家“五行无常胜”之“奇”态(五行之间的相胜可以呈现出反向或者多向相胜,甚或在原有的相胜关系之间发生相互滋生/相生的态势)用兵谋略内涵的深刻表达,并将这一思维构建医学理的相关论。

《黄帝内经》用兵家“五行无常胜”之论建构五脏生理状态下多向性的生克制化理论

五脏的功能活动不是孤立的,存在着相互制约、相互依存、相互为用的关系。《黄帝内经》将脏腑间的复杂多向性的生理关系运用五行生克制化加以表述。其中《素问·阴阳应象大论》是运用五行相生理论解释五脏间的生理联系,而《素问·五脏生成》则是应用五行相克阐述五脏间的生理配合,故像张志聪在其《素问集注·卷一》总结的那样,“五脏合五行,各有相生相制,制则生化”,就是对《黄帝内经》化用兵家“五行无常胜”理念建构藏象理论的明确表达。而《素问·玉机真脏论》基于“五脏相通,移皆有次”观点,更是应用这种五行生克理论来分析五脏病理的传变规律之“五脏受气于其所生,传之于其所胜,气舍于其所生,死于其所不胜。病之且死,必先传行,至其所不胜,病乃死”,这是对五脏相互为用,生克制化理论进行临床应用的示范。

《黄帝内经》用兵家“五行无常胜”之论建构五脏疾病传变理论

《黄帝内经》认为,“五脏相通,移皆有次,五脏有病,则各传其所胜”,具体的传变规律是“五脏受气于其所生,传之于其所胜,气舍于其所生,死于其所不胜。病之且死,必先传行至其所不胜,病乃死。此言气之逆行也,故死。肝受气于心,传之于脾,气舍于肾,至肺而死。心受气于脾,传之于肺,气舍于肝,至肾而死。脾受气于肺,传之于肾,气舍于心,至肝而死。肺受气于肾,传之于肝,气舍于脾,至心而死。肾受气于肝,传之于心,气舍于肺,至脾而死”(《素问·玉机真脏论》)。此节经文表达了以下观点:一是脏病传变规律,即子病及母→传之所胜(相乘)→(再)子病及母→(再)传之于所不胜(相侮);二是五脏病传举例,如心病→肝为子病及母,肝病→脾为传之所胜(相乘),肝病→肾为子病及母,肝病→肺为传之于所不胜(相侮),其他脏类此;三是掌握病传规律的意义在于预测五脏的病情变化,及时采取相应措施。原文中的“所胜”“所不胜”之义,也受兵家“五行无常胜”之影响。

此节在五行理论指导下构建的五脏病传理论,充分彰显了兵家“五行无常胜”之多向性病传状态,认为五脏病证的传变规律有二。一是疾病在母子相生之脏间传变。即“受气于其所生”和“气舍于其所生”,指出任何一脏的疾病都可以在母子相生之脏间相传,即可以母病及子,也可以子病及母,如心脾母子两脏之间的病证可以双向的相互传变等。二是疾病在相克两脏之间相互传变,既有相乘而传,又有相侮而传。顺传所胜之脏,即传其所胜,如肝传脾、脾传肾、肾传心、心传肺、肺传肝。逆传所不胜之脏,如心病传肾、肾病传脾、脾病传肝、肝病传肺、肺病传心,也是疾病在两个相互制约的脏之间双向传变。此节所论的病证在五脏之间多向性的传变形态,是兵家“五行无常胜”观点在《黄帝内经》建构五脏疾病传变理论中应用的体现。

《黄帝内经》用兵家“五行无常胜”之论建构预测五脏疾病多种不同预后转归形态的理论

如“病在肝(属木),愈于夏(属火,木之子。子能令母虚,使母脏之邪衰而消退),夏不愈,甚(病情加重)于秋(属金,金克木,制约肝木之气,故使其病情加重),秋不死,持于冬(属水,木之母,母能令子实,有助于肝木稳定病情),起于春(属木,本气相助,有利于病情好转),禁当风。肝病者愈在丙丁(十月太阳历法天干纪月中的丙月、丁月,属火。下同),丙丁不愈,加于庚辛(属金),庚辛不死,持于壬癸(属水),起于甲乙(属木)。肝病者,平旦(属木)慧(病情小愈),下晡(属金)甚(加重),夜半(属水)静(病情平静)”(《素问·脏气法时论》)。其他脏的病情变化类此。

此节原文在兵家“五行无常胜”理念影响下,运用五行之间多向的生克乘侮关系,分析四季气候、天日时辰对五脏疾病的影响。此处所言“邪气之客于身也,以胜相加,至其所生而愈,至其所不胜而甚,至于所生而持,自得其位而起”,是对这种影响基本规律的总结。即邪气侵犯人体,都是因胜以克伐而得病,如木横克土则脾病,火胜克金则肺病等。待到脏病在其“所生”的时节就可能痊愈,如木生火,所以肝病愈于夏季、愈于火之旺日丙、丁月;火生土,故心病愈于长夏土之旺日戊、己月等。至其“被克”的时节则病情加重、甚至恶化,如金克木,因此肝病甚于秋季(属金),加重于金气所旺的庚、辛月;火克金,故肺病甚于夏季,加重于火之所旺之丙、丁月等。到了“生己”的时节,得母气之助而病情稳定,呈相持状态,如水生木,所以肝病持于冬季水之所旺的壬、癸月。到了本脏当旺的季节,疾病可以好转而有起色,如肝气旺于春季,故肝病者起于春季木之所旺的甲、乙月。其余诸脏病情变化皆可依此类推。

原文在兵家“五行无常胜”理念影响下,运用五行多向的生克理论,分析探讨五脏疾病的变化规律,说明疾病的发生发展,关键取决于邪正双方力量较量的“所胜”与“所不胜”关系,揭示正邪双方力量的对比以及正邪斗争的结果,决定了疾病的预后转归和疾病的可能发展趋向。因此,要求医生在临证之前,要了解四时五行之“更贵更贱”,“先定五脏之脉”,如此才可以对疾病进行“知死生,决成败”的批判,才能对疾病“言间甚之时,死生之期”(《素问·脏气法时论》)的预后转归进行预测。

仅从五脏的多维病情变化形态,就能充分体现兵家“五行无常胜”观点在《黄帝内经》预测五脏疾病多种不同预后转归形态理论建构中的影响及其意义。

《黄帝内经》运用兵家“五行无常胜”之论,建构治疗五脏疾病的临证用药理论

“肝苦急,急食甘以缓之……心苦缓,急食酸以收之……脾苦湿,急食苦以燥之……肺苦气上逆,急食苦以泄之……肾苦燥,急食辛以润之”(《素问·脏气法时论》)。此节经文认为,五脏与五行五味四时相应,五脏各有适宜药食之气(寒、热、温、凉)、药食之味(酸、苦、甘、辛、咸)及相应的生理特征,五脏罹病后,医生可以根据这些特点选取相应的药食气味予以补泻调理。

例如“肝苦急,急食甘以缓之”。缘于肝属春令风木之脏,性喜疏畅条达而恶抑郁,若疏泄太过,五志过激而恼怒伤肝,则应急用甘味的药食来缓和肝气。若“肝欲散,急食辛以散之,用辛补之,酸泻之”,这是肝气疏泄不及,气郁不舒,故而又当选用辛味的药食来疏散肝气。“顺其性为补,反其性为泻”(吴崑注)。肝木喜辛散而恶酸收,所以辛味疏散之品顺应肝气的疏泄之性,故在肝为补,而酸涩收敛之品违逆肝气之性,故在肝为泻。

再如“脾苦湿,急食苦以燥之”,缘于脾“喜燥而恶湿”,脾脏不能耐受湿气的困遏,如果因湿邪困遏而发生病变,应当及时给患者服用苦味之药来燥除湿邪。若“脾欲缓,急食甘以缓之,用苦泻之,甘补之”,此为脾湿太盛,中气受困而致清阳不升,浊阴不降,中焦枢机转输失和,故当及时服用甘味之药予以调和。中焦枢机转输不利日久,必然致使内湿停聚日盛,故用苦味之药燥之。若脾气不足,必须甘味之药予以滋补。

这是《黄帝内经》在化用兵家“五行无常胜”理念而构建的五行多向生克乘侮原理,构建的五脏病证调治理论。医生临证时在对人体五脏疾病、药食性味进行五行归类的基础上,根据五脏病证寒热虚实属性进行灵活组方用药,调治各脏不同属性的病证。(张登本 陕西中医药大学)

|